Un nome un presagio, nomen omen, si dice spesso guardando a posteriori al percorso di vita di un individuo. Viene da fare un collegamento del genere anche conoscendo meglio Moliterno, cittadina della Basilicata alle pendici del massiccio del Sirino, in pieno Parco dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese: nel nome latino Mulcternum – luogo dove si munge e si fa coagulare il latte – porta scritto da millenni un destino, o meglio una vocazione. Quella della produzione casearia, con l’omonimo Canestrato.

Canestrato di Moliterno, una storia millenaria

Parliamo di un formaggio misto ovicaprino a pasta dura, tra i più antichi prodotti della tradizione casearia italiana, da sempre lavorato in quest’area in tipici canestri di giunco (da qui il nome) e soprattutto stagionato su questi alti colli che guardano alla valle.

Un formaggio “di nicchia” oggi celebre nel mondo (già a inizio Novecento erano conosciuto Oltreoceano per i forti flussi migratori dal Meridione d’Italia), ma ancora – e senza retorica alcuna – dal sapore antico, preservato e reso unico dalle particolari condizioni microclimatiche freddo-umide dei fondaci del borgo.

… e un Consorzio per tutelarlo

Dopo un graduale abbandono della produzione nel dopoguerra è negli anni ’90 che il Canestrato viene riportato in auge. Con l’impegno di pochi attori viene riconosciuta l’IGP (unico formaggio a pasta dura a vantarla) e viene fondato il relativo Consorzio di Tutela, a marchiarlo e differenziarlo dai tanti pecorini che prendono il nome di Moliterno, ma che dalla cittadina normanno-sveva non “transitano” nemmeno: figuriamoci quindi se vi invecchiano!

Canestrato, la riscoperta di una tradizione

La sagoma imponente ma gentile del castello normanno domina la costa su cui il borgo si dipana: ci avviciniamo a Moliterno – inserito nella rete Borghi Autentici – per scoprire la vera storia del suo Canestrato.

A raccontarla sono i titolari della piccola, pluripremiata Azienda Agricola Santoro, tra i fondatori e principali promotori del Consorzio di Tutela del Canestrato di Moliterno IGP, che marchia in media 6.000 forme all’anno, frutto del lavoro di soli due produttori e tre stagionatori.

Impresa familiare e filiera chiusa

Forti di una lunga tradizione di famiglia, attiva nell’allevamento di bovini già da inizio Novecento, i coniugi Vincenzo e Maria (l’uno maestro d’arte, l’altra ragioniera) decidono negli anni ’90 di recuperare quanto radicato nel DNA della loro cittadina dedicandosi alla pastorizia e alla produzione casearia, in una virtuosa filiera chiusa.

Comprano alcuni capi di ovini e caprini, coinvolgono i figli nell’attività di pascolo, si dedicano alla mungitura e alla lavorazione del latte 70% pecora – 30% capra che viene fatto risposare poi in canestri in plastica (il giunco oggi non lo lavora più nessuno e sarebbe comunque troppo costoso).

Infine salano, asciugano e stagionano nel fondaco di proprietà annesso al piccolo caseificio, dove svolgono anche una minima parte di vendita diretta.

Tradizione secolare per l’IGP

Il risultato non si fa attendere. Ma per ottenere il marchio IGP che oggi trionfa sulla forme dal colore ocra era necessario testimoniare una tradizione produttiva di almeno due secoli.

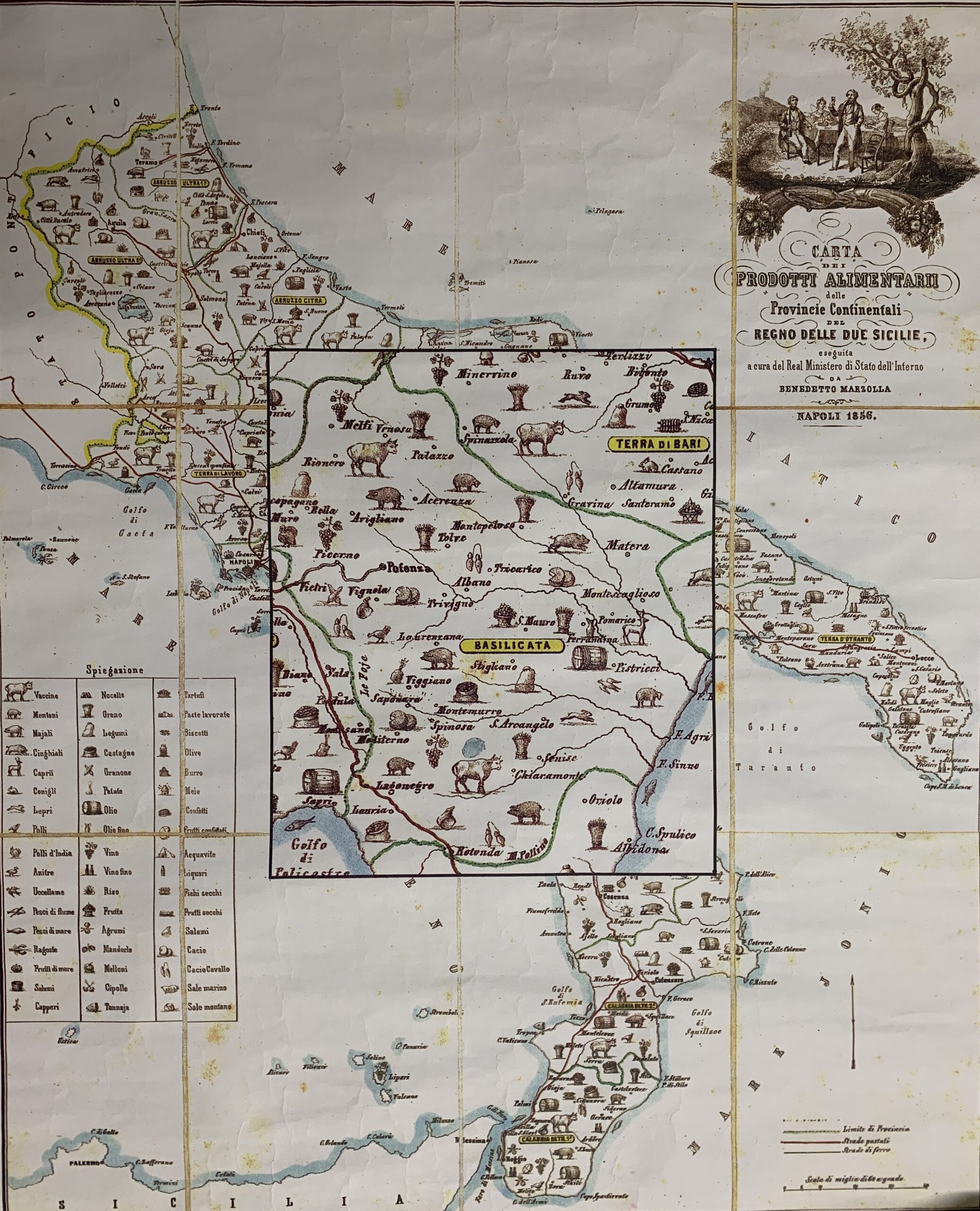

Vincenzo si mette in ricerca: «Alla Biblioteca Nazionale di Napoli scopro una cartina dei prodotti tipici del Regno delle Due Sicilie, di cui la Lucania era parte: già nel 1856 Moliterno era identificata con una forma di formaggio», racconta orgoglioso.

Ma le testimonianze vanno molto più indietro: «Presso i vicini scavi archeologici di Grumentum, dove lavoravo fino a poco tempo fa come restauratore, viene ritrovato un singolare corredo funerario di epoca pre-romana, quando questa terra era abitata dal popolo degli Enotri. Si trattava, guarda caso, di una grattugia e di una forma di formaggio in terracotta».

Le indagini storiche sortiscono così il loro effetto e, con la stesura del disciplinare di produzione, nel 2010 arriva anche l’ambito riconoscimento IGP.

La ricetta del Canestrato, la centralità del luogo

Oggi, Vincenzo e Maria non allevano più il bestiame né trasformano il latte, dedicandosi alla “sola” attività di stagionatura: la fase fondamentale perché il Canestrato acquisisca la sua unicità. Se infatti l’areale di pascolo, mungitura e trasformazione del latte (asciugatura inclusa) è delimitato ma comunque piuttosto vasto (60 comuni tra le province di Potenza e Matera), l’invecchiamento – mai inferiore ai 6 mesi – deve avvenire esclusivamente nei fondaci della zona tradizionalmente vocata, ovvero nel territorio amministrativo di Moliterno.

La stagionatura

«È qui che c’è la storia della stagionatura – prosegue Vincenzo – e le condizioni climatiche uniche per rendere tale il Canestrato, che ha il sapore del formaggio antico, anche per la particolare selezione di fermenti che vengono inoculati nel latte riscaldato: sono fermenti autoctoni, estrapolati e isolati solo da razze antiche e locali».

Sapori per ogni palato

Così – tra un primitivo (invecchiato fino a 6 mesi), uno stagionato (oltre i 6 e fino a 12 mesi) o un extra (oltre l’anno), e un sapore che col tempo va dal delicato a un gusto più deciso, e aromatico, che evolve al piccante – il Canestrato viaggia da Moliterno verso le fiere e i buyer del Nord Italia e il Mondo: nelle bocche degli ignari, contemporanei consumatori si conserva intatto il freddo dei monti lucani, le tracce degli antichi tratturi di transumanza delle greggi.

a cura di Filippo Nardozza